|

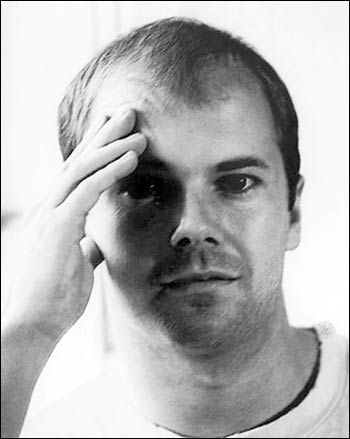

美国《时代》杂志专栏作家沙利文

“今天你博客了吗?”据说,这句话已经取代“你吃了吗?”成为人们见面问候的口头禅。博客成了人人趋之若鹜的网络时尚,也正在改变着人们的生活方式。

在博客的故乡美国,博客们的生活如何?记者通过了解发现,他们很活跃,他们爱讲政治,他们在美国社会的影响力日渐增长,也在改变着美国的媒体。

国会山里的“木子美”

写情爱日记遭开除

美国版“木子美”杰西卡

美国英语里有个新词叫“dooce”,意思是说,某个人因为自己的博客而被单位开除。一个名叫阿姆斯特朗的博客因2002年在其个人网页dooce.com上描述自己的工作和同事而被炒了鱿鱼。但是她也由此为美国英语做了贡献——创造了一个新词:dooce。如果说某人因博客被公司开除,就可以说“某人被dooced掉了”。

当然,美国被dooced掉的博客不止阿姆斯特朗一人。2004年10月,一名航空公司的空姐因为在自己的博客上粘贴了一幅照片而被开除。照片上的她身着航空制服站在一架空荡荡的飞机上。结果,公司以她滥用制服为由将她辞退。她现在的博客也转而改名为:被开除的空中服务员日记。

在美国,被自己单位dooced掉的博客很多,其中最著名的要数“华盛顿宝贝”(被称为美国的木子美)。“华盛顿宝贝”真名叫杰西卡·卡特勒,是国会山一名参议员的助手,是一位莱温斯基式的实习生。卡特勒用这个令人浮想联翩的笔名在网上发表了一篇“日记”,里面全是她与她的6个“国会山情人”幽会场景的赤裸裸的描写。

她的博客吸引了越来越多的读者,于是议员决定解雇她。理由是她“不恰当地利用了”参议院的设备和工作时间,向互联网上传内容不妥的材料。在被解雇后的第二天,卡特勒就接受了《华盛顿邮报》的采访,她表示:“我写的所有一切都是真的……我的许多朋友比我有过之而无不及。”

专门揭露政界丑闻

靠博客一夜成名

沙利文

沙利文的个人博客

和其他国家一样,美国的博客也分很多种,比如抒发个人感情的私人日记类、生活类、技术类、政治类博客等。其中,最有人气的要算那些报道政治事件或撰写政治评论的政治博客。

2005年8月,美国一个调查机构发布了《美国博客研究报告》。通过观测400个访问量最大的博客发现,在美国,政治博客最为流行,其次分别是生活博客、科技博客和女性博客。

政治博客的鼻祖可以追溯到著名的德拉吉日记。1998年1月,麦特·德拉吉第一个在自己的博客上报道了美国总统克林顿与白宫女实习生莱温斯基的性丑闻,在全国引起了巨大的轰动,直接导致国会对克林顿进行弹劾。

博客们的影响力永远不可小觑。2002年,美国资深保守派参议员洛特因为发表种族歧视言论而备受博客们的攻击,最终洛特只好向公众道歉,并被迫放弃竞选参议院领袖一职。

美国2000年的总统竞选使美国民主党和共和党、自由派和保守派的对立趋向严重。在2004年总统大选期间,围绕伊拉克战争问题的争执使美国政坛更加分裂,大量的政治博客开始涌现。当时的民主党候选人之一霍华德·迪恩被主流媒体忽视,但是却靠自己的博客一夜成名。此后,许多无名小辈也纷纷加入博客行列,为不同的党派呐喊助威。

美国的政治博客有左派、右派之分。但是,整体来说,保守派在博客领域的崛起最令人瞩目。譬如,美国著名的保守派政治评论家沙利文指出,在2000年大选时,他的博客总流量只有4000次,到了2004年共和党大会的时候,一度达到24小时内10万次的流量。

大牌主持被拉下马

名媒体造假被揭发

美国博客的动静最近越闹越大,甚至连《纽约时报》、《哥伦比亚广播公司》、CNN等媒体巨头也因一些博客的活动而形象受损。2003年5月,一名博客在其网站上刊登《纽约时报》内部人士的会议纪要和电子邮件,揭露记者杰森·布莱尔捏造新闻的事实,曝光《纽约时报》的造假内幕,使得该报总编辑雷恩斯被迫辞职。

哥伦比亚广播公司著名电视节目“60分钟”的大牌主持人丹·拉瑟也因博客对他的攻击而不得不宣布辞职。2004年美国总统大选期间,布什总统进行连任努力,倾向民主党的主持人拉瑟在自己的节目里公布了4份据称是上世纪70年代布什服役时一位上司撰写的备忘录文件。文件指责布什在国民警卫队服役时成绩没有达到要求。但是这位上司却被人强迫篡改布什的飞行记录。

节目播出后的第二天,一个名叫约翰逊的博客首先对文件的真实性提出质疑。他将这些文件从网站下载后,重新在Word文件的标准格式下输入电脑。发现自己做出的文件和拉瑟宣布的所谓的30年前打字机打出来的文件完全相同,甚至每个细节都一模一样。

本能告诉约翰逊,这个文件有问题。于是他在自己的博客上提出质疑,并公布了自己的试验经过和结果。这篇文章登出后,迅速有数百人跟贴,有人提出要求拉瑟辞职,并呼吁网友们给哥伦比亚广播公司写信,要求他们把拉瑟从主持人的位置上赶下来。

博客们的影响力是如此巨大,他们的电子邮件产生了效果:哥伦比亚公司不得不向公众道歉,称拉瑟在有关布什总统服兵役记录的报道中做了“错误判断”,受到虚假资料的误导。不久,拉瑟就辞去了主持人的职位。

对此案例,许多媒体观察人士指出,这也许是网络新闻和博客等新媒体挑战报纸、广播、电视等传统媒体的开始。与新媒体相比,传统媒体的速度相对比较慢。这不仅仅是技术原因,还因为传统媒体如果犯了错误,会道歉会有人辞职,而著名博客说错了,没关系,换个新帖子重新开始。

随着宽带网络的普及和技术门槛的降低,任何人只要有一台电脑就可以做一名新闻人报道某些主流媒体忽略的事件,或者撰写评论表达自己的政治主张。有人说,其实早在德拉吉日记报道克林顿性丑闻事件时起,传统媒体一统天下的时代就已经一去不复返了。

名人博客成了道具

汪潇是一名在校大学生,但是“博龄”却已长达3年,他对记者说:“我当初整一个博,只是想作为网络日记用,慢慢地发现还挺有意思,就一直坚持下来。”

“停止更新,我见上帝去了。”这是一位加拿大的博客狂热者为自己拟好的墓志铭。

或许我们很难想象为什么有人对博客如此痴迷,但不可否认,博客已经走进了千家万户,并正以它所散发的独特魔力吸引着更多的中国网民。

作为一名合格的中国网虫,也许没有人不知道徐静蕾“老徐博客”的,从去年10月底开博至今仅5个多月时间,其访问量已超过1500万人次。据说,目前依然每天有几十万人访问她的博客。

而以新浪为代表的门户网站争相拉拢名人开博,一时间关于博客的议论也越来越多。新浪总编辑、博客业务总负责人陈彤坦承,名人博客只是促销的一种手段,最终目的就是吸引尽可能多的网民,产生巨大的流量,借机获取附带的商业价值。对此徐静蕾也感到很无奈:“其实我们经常被别人当成道具”。

对此,中国社科院新闻与传播研究所网络与数字传媒研究中心主任闵大洪在接受采访时候表示:“中国的博客毕竟是在中国大传播环境中生存的,有其独自的特点,国外博客能做的,中国博客未必能做,也未必处处模仿;重要的是,中国博客今天所做的是要对中国社会的进步产生影响。”

闵大洪主任在其个人博客(http://blog.chinabbs.com/mindahong/)上也发表了自己的观点,“不论在技术上表现形式上,还是思维方式行为方式表达方式上,就其基本特征而言,中国博客不仅要做到与全球博客的形似,而且要做到神似是必然的。”形似容易,但已经在中国变了味的博客们,需要改进的方面还是太多了。

援引央视《经济半小时》节目的一段评论:“无论博客的商业前景有多大,都需要有这样一个前提,就是它应该按照商业规则来运行。现在很多网站上的名人博客虽然红极一时,但也让人担心。”产权不清、责权利没有明确,博客的商业之路充满荆棘和未知数。

什么是博客

1997年12月,美国一位IT科学家巴杰运行的“Robot

Wisdom Weblog”第一次使用weblog这个正式的名字。

博客与个人网站、网上刊物、微型门户、新闻网页等最明确的区别方式是形式而不是内容。权威专家对它的定义是:“博客的概念主要体现在3个方面:频繁更新、简短明了以及个性化。”而后来继续演化,更规范更明晰的形式界定为:网页主体内容由不断更新的、个人性的众多“帖子”组成;它们按时间顺序排列的,而且是倒序方式,内容可以是各种主题、各种外观布局和各种写作风格,但是文章内容必须以“超链接”作为重要的表达方式。

(来源:世界新闻报)

|