|

2006年7月19日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在北京发布《第18次中国互联网络发展状况统计报告》。报告表明,我国互联网发展再次提速,在多个方面呈现出蓬勃发展的势头,进入了又一个快速发展期。从报告中可以看到,在过去一年互联网发展有8大特征。

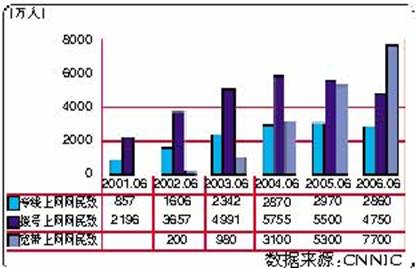

历年网民人数

历次调查不同上网方式网民人数

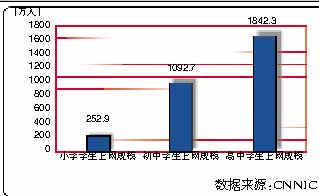

中小学生上网规模

特征一 网民总数1.23亿,30岁以上网民增速缓慢

中国的网民总人数为 1.23 亿,与去年同期相比增加了 2000 万人,增长率为 19.4% 。同 1997 年 10 月第一次调查的 62 万网民人数相比,现在的网民人数已是当初的 198.4 倍。

解读:

中国的互联网网民已占全国人口的比重达 9.4% ,与全球 15% 的平均普及率相比略低,中国还没有达到世界平均水平。

2006 年上半年,网民增长率有所提高,中国网民增长开始提速。预计下半年还会继续快速增长。此外, 30 岁以上网民的数量增势缓慢,可能与中国网站的发展有关。目前中国互联网的商务作用还未显现,基本上以娱乐互联网为主,这对 30 岁以下的网民是一个巨大的诱惑,因而造成了这种发展的不均衡性。

特征二 宽带网民7700万,中国互联网已经进入“宽带时代”

宽带上网网民人数为 7700 万,与去年同期相比增加了 2400 万人,增长率为 45.3% 。

解读:

随着中国网络发展的整体走势发生变化,使用专线及拨号上网的网民人数有所减少,而使用宽带上网的网民人数保持高速增长。网民在上网方式上有切换,很多人已经从拨号切换到宽带接入方式了,这些迹象表明中国迎来了宽带时代,未来“宽带商务”等必将成为互联网应用中的新特点。

此外,我国的上网计算机总数已经达到 5450 万台,年增长率接近 20% 。这其中宽带上网计算机已经超过了半数,这也说明宽带已成为我国互联网接入的主流方式。另外手机上网用户也达到 1300 万人。

特征三 首次调查中小学生上网规模,数量突破3000万

我国 3600 万高中学生中,已经上网的超过 1800 万; 6000 万初中学生中,也有超过 1000 万的学生在使用互联网; 1.1 亿的小学生中,只有 250 万人接触过互联网。

解读:

这是该报告第一次发布中小学生上网规模的统计结果。这个规模超过 3000 万人,所占比例已经超过整体网民数量的 1/4 ,也就是说有 1/4 的网民只是中小学生。

中小学生中上网的普及率不太均衡。小学生上网的普及率只有 2.3% ,高中学生互联网普及率却已经超过 50% 。

特征四 网站总数78.84万,广东省网站总数逼近北京

中国的网站数为 78.84 万个,与去年同期相比增加 11.09 万个,增长率为 16.4% 。

解读:

过去几年中,中国的网站数平均每半年就能增长 4~

5 万,单 2006 年上半年的增长就有 9.4 万。增速飞快。

此外,广东省网站数的增长速度超过北京网站的增长速度,总数达 14.1 万,距排列在首位的北京市只有几千家网站的差距。预计下半年广东省的网站总数可能会超过北京市的网站总数,从而成为中国网站最多的省份。

目前,仅北京市和广东省的网站数就占到全国网站数的 36.3% ,远远高于其他省份和城市的占比。

特征五 国际出口带宽增长1.5倍,IPv4地址数位于全球第三

中国国际出口带宽的总容量为 214175 兆,与去年同期相比增加了 131558 兆,增长率为 159.2% 。

解读:

中国国际出口带宽增速明显。此外, IPv4 的地址数已经达到 8478 万个,一年增长了 1600 多万个,现居全球第三。 IP 地址和国际出口带宽是互联网的基础性资源,这个数字的飞速增长,标志着中国互联网的上网环境也在不断地改进。

从 IPv4 地址在中国各地区的分布情况看,北京、广东、江苏、浙江、上海以及山东等省市的 IPv4 地址拥有数量依旧占据全国的前 6 位,地址数之和占全国 IPv4 地址总数的 49.4% 。由此可见,与中国域名、网站、网民的分布情况相似,中国 IPv4 地址的地域分布也同样存在不均衡现象。 IPv4 地址分地区统计,从一个侧面更加深入地反映出,经济发达地区的互联网基础设施建设水平要比经济欠发达地区高出很多。改变地区互联网发展不均衡的现象,需要加大经济欠发达地区的互联网基础设施建设的投入。

特征六 中西部与东部网络资源差距逐步缩小

全国每万人的域名数为 22 个,每万人的网站数 5.9 个。

解读:

全国每万人拥有的域名数及每万人拥有网站数都在增加。中部和西部每万人网站数从去年底的每万人 0.3 个激增到每万人 2 个,增长率很高。这说明我国中西部网络资源在明显增加,中西部与东部的网络资源差距也在缩小。

需要提到的是,东、中、西部的互联网普及率都有不同的增长。东部和西部 2005 年底的差距是 2.2 倍,现在是 2.0 倍,东、西部互联网普及率的差距正在逐步缩小。

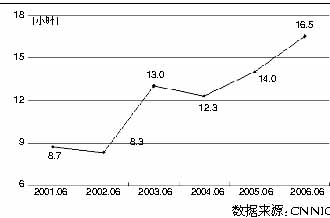

历次调查网民平均每周上网小时数

特征七 网民每周平均上网时间增加2.5小时

网民平均每周上网 16.5 小时。与去年同期相比,网民每周平均上网时间增加 2.5 小时,增幅为 17.9% 。

解读:

网民平均每周上网达到 16.5 小时,已经达到历史新高,并且超过世界上许多互联网发达国家和地区,例如已经超过香港 14 个小时的每周平均上网时间。从中可以看到中国网民对互联网的热衷程度。

网民一天中使用互联网时间的差异较大。一天中上网时间出现三个峰值:第一个峰值时间为 10 点,网民上网比例为 31.6% ;第二个峰值时间为 15 点,网民上网比例为 42.3% ; 21 点达到一天中的最高峰,网民上网比例为 60.9% 。而凌晨 5 点则是最低点,上网的网民比例为 4.1% 。

特征八 形成三大网络服务阵营,博客网民增速惊人

第一大阵营:占 60% 以上,选择浏览新闻、搜索引擎和收发邮件;第二大阵营:占 31%~44% ,选择论坛 /BBS/ 讨论组、即时通讯、获取信息、网上游戏等服务;第三大阵营:占 30% 以下,选择网上校友录、网上购物、个人主页空间、博客等服务。

解读:

搜索引擎的比例由第二位追至首位,跟浏览性能并驾齐驱,这表明搜索引擎确实是网民离不开的常用工具之一。

将每一项的比例乘以网民数估算网民规模,数目都很庞大,可以说明这个领域的经济效益。例如对于网上购物,目前经常购物的人数已经超过 3000 万,而在去年只有 2000 万人,显示出这一新兴购物方式良好的潜力和前景。

此外,非常明显的增长是在博客领域。据调查,经常更新博客的网民已经接近 3000 万人,比一年前增长了 170% ,增速惊人。

从所有网络服务应用情况来看,可以得出结论:中国的互联网正在继续深入,进入人们的工作、生活和娱乐当中,互联网对我国社会和网民生活产生的影响在继续加深,体现了互联网的积极作用。

不懂网让 1/3 的非网民望网却步

“不懂电脑和网络,不具备上网所需的技能”仍然是妨碍中国非网民上网的最主要因素,目前仍有超过1/3的非网民由于此原因不能上网。

从报告当中可以看出,非网民不上网的原因中,36.6%的非网民是因为“不懂电脑和网络,不具备上网所需的技能”;31.8%的非网民因为 “不具备上网条件(没有上网设备、当地无法连接互联网)”;17.9%的非网民“没时间上网”;9.3%的非网民是“觉得上网没用,不需要”;“年龄太大/太小”,“不感兴趣”,“上网费用贵”等原因所占的比例各在5%~8%之间;其他原因所占比例都在5%以下。

互联网还会继续快速增长

国务院新闻办网络局副局长彭波表示,这次公布的数字给我们很大的惊喜。互联网未来会往哪边走,会有多大的潜力,我们不知道,但是肯定可以大幅度地发展,肯定会给我们带来更多的惊喜,它给我们社会带来多大变化我们也不很清楚,但是清楚的是一定会带来更大的变化。

信息产业部电信管理局闫宏强认为,中国互联网络发展状况统计报告反映着我国互联网发展现状,为社会、企业和政府参与和推动互联网发展提供了很多有益的参考。

CNNIC信息服务部主任王恩海说:“我们看到这半年来网民增长率有所提高,中国网民增长开始提速。我们完全有理由相信下半年还会继续快速增长。”

互联网专家吕伯望说:“每年的报告蕴含着大量数据,数据背后的意义还要大家花更多的时间阅读,还应关注一下以前通常说的数字鸿沟问题。我们探讨这些问题的目的就在于推动中国互联网的发展。”

中科院计算机网络信息中心首席科学家钱华林说:“我们聘请的评审专家比较普遍,有政府相关部门的领导、科研技术机构,有网络媒体,有平面媒体,有网络评论家,大致上评了三轮才出来这份报告。我们希望尽量有普遍性,不要遗漏。”来源于《中国计算机报》 |